ダンス初心者必見!アイソレーション・ダウンアップで使う筋肉を徹底解説

ダンスは「楽しく踊ることが一番」と思っていました。

しかし、子供がダンスで悩むようになったのをきっかけに、練習に関わるようになりました。

そこで気づいたのは

- 呼吸を止めて力んで踊っている

- 鏡を見続けて目や首が動かない

- 腕を動かすと肩が必ず上がる

- 腰が張って体が硬い

こうしたクセは、実は「必要な筋肉がうまく使えていない」ことが原因です。

ダンススクールでは集団練習が中心のため、一人ひとりに時間をかけて体の使い方を指導するのは難しいかもしれません。

この記事では、作業療法士の視点から 「アイソレーション」や「ダウンアップ」に必要な主な筋肉をまとめます。

初心者の方が基礎を理解し、リズム感をつかむヒントになれば幸いです。

筋肉の特性について

身体が連動した柔軟な動きを身につけるには、筋肉の特性を理解した練習を行うことが好ましいです。

先行随伴性姿勢制御

先行随伴性姿勢制御(APA)とは、身体を動かす筋肉に先行して姿勢を安定させる筋肉が自動的に働く仕組みのことです。

たとえば、手を前に出すときは、手の筋肉が働く前に姿勢を安定させる筋肉が働くことで、姿勢を調節しながら手を動かせます。

この体を動かす時に最初に働く筋肉を『インナーユニット』といいます。

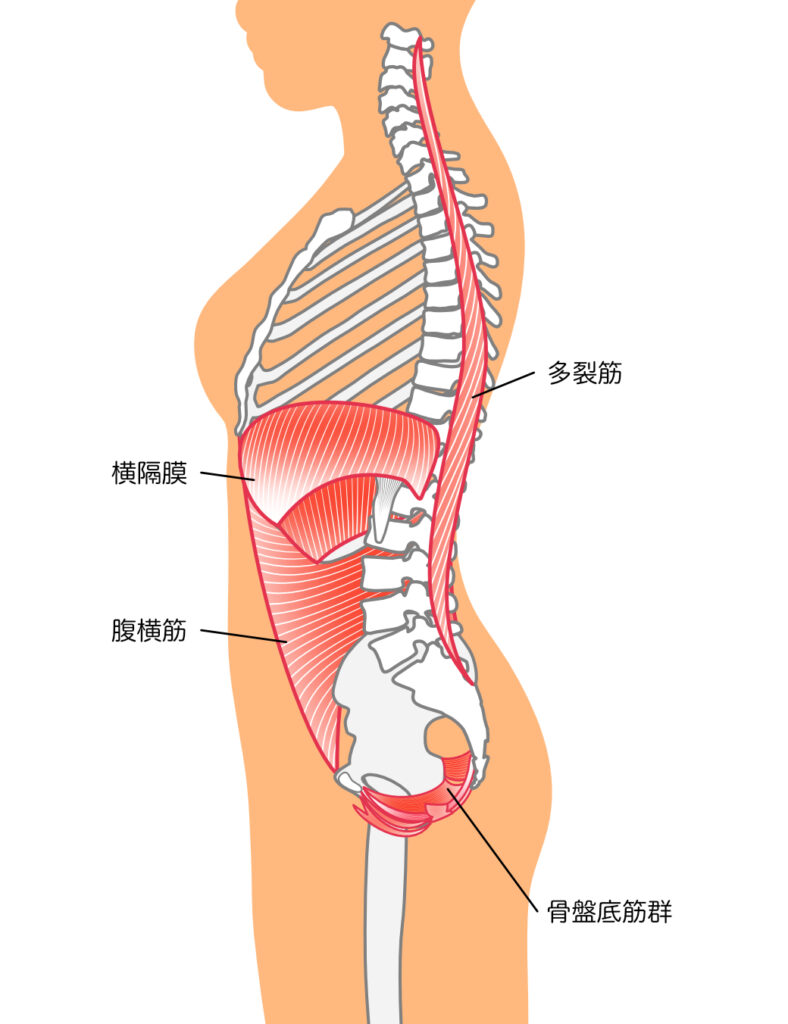

インナーユニットとは?

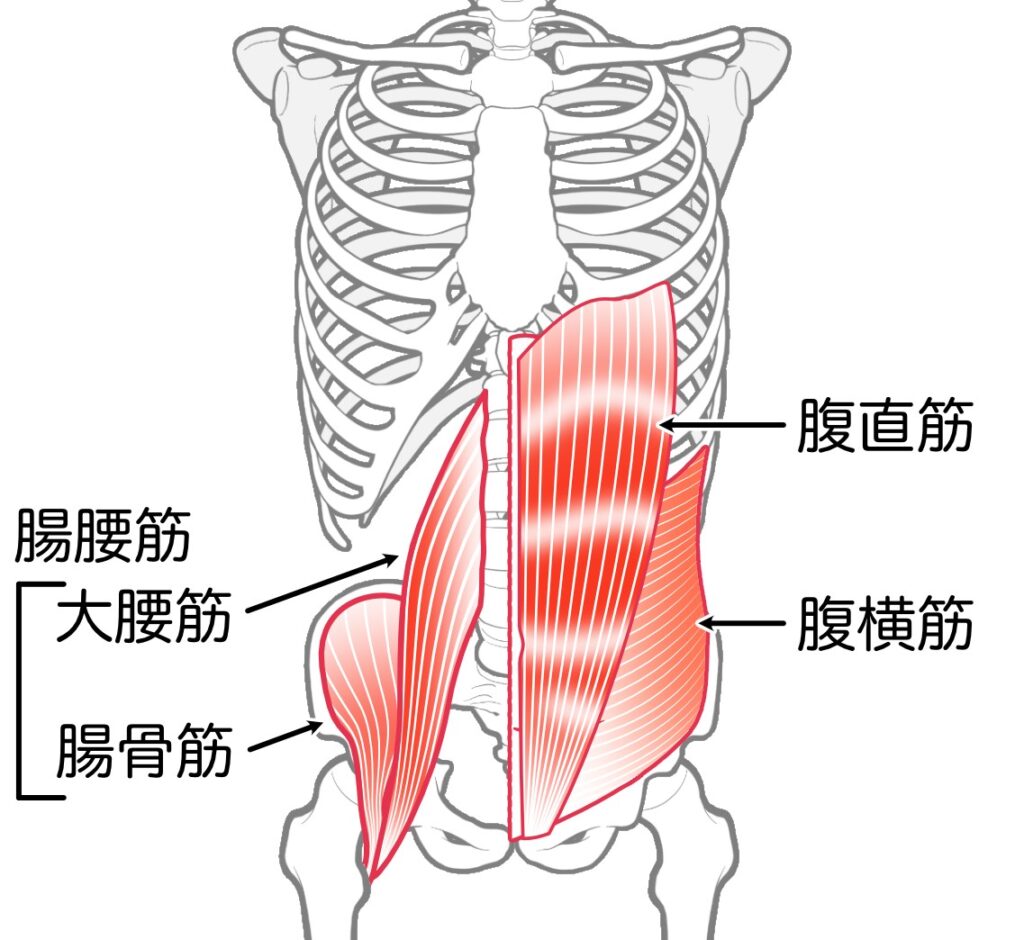

インナーユニットとは、体幹の深層にある4つの筋肉(横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群)の総称で、姿勢の安定や腹式呼吸、内臓の保護などを担います。

この筋肉は、腹式呼吸と骨盤中間位〜軽度後傾位の姿勢で最も働きます。

インナーユニットが弱い方の特徴

- 姿勢が悪い

- 腰痛がある

- 呼吸が浅く疲れやすい

- ステップの着地が安定しない

- アイソレーションの可動域が狭い

- 手足の動きが硬くキレがない

- ターンや片足立ちが不安定

運動連鎖

筋肉は、筋膜や筋間中隔などで互いに結合しているため、運動時に単体で働くのではなく、インナーユニットを起点として複数の筋肉が連動し、協調して働きます。

この筋肉と筋膜のつながりを解剖学的に捉えた理論を『アナトミートレイン』といい、滑らかな動きはこのつながりによって生まれます。

運動連鎖が阻害されると、それを無意識に他の筋肉が補おうとする代償運動が起こり、正しい運動が難しくなります。

したがって、運動を修正する際には、インナーユニットから手足に至る運動連鎖のどこで不適切な動きが生じているかを確認する必要があります。

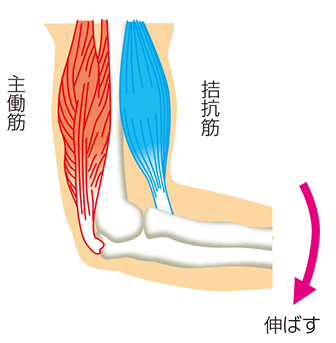

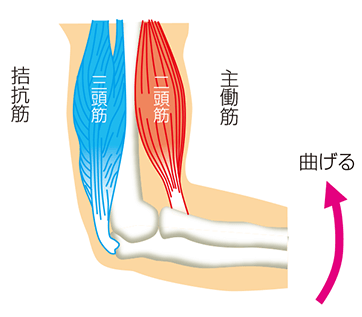

相反神経支配

筋肉には、ある筋肉が緊張すると、その反対の働きをする筋肉は自然と緩むという仕組みがあります。

よって反対の働きをする筋肉がこわばりや緊張で緩まない場合、正しい運動を難しくします。

この特性から考えるとインナーユニットの働きを高めるには、体表にある脊柱起立筋や腰方形筋が過緊張になっていないことが必要です。

アイソレーションの主な筋肉

アイソレーションとは?

「アイソレーション(Isolation)」とは、ダンスの基礎練習のひとつです。

体の一部だけを動かし、他の部分は動かさないようにするトレーニング のことをいいます。

例えば、

- 首だけを前後・左右・回すように動かす

- 肩だけを上下や前後に動かす

- 胸や腰を円を描くように動かす

といった動きが代表的です。

アイソレーションは、インナーユニットの働きが高まるほど、体幹の表面の筋肉が柔軟になり可動域が広がります。

肋骨を持ち上げるときは息を吸う、みぞおちを凹ますときは息を吐く、回すときは息を長く吐くなど呼吸を意識的にコントロールすることがポイントです。

「アイソレーション=体を自由にコントロールする力」

これができると、ダンス全体の表現力やリズム感が一気に向上します。

よくあるつまづき

- 全身が一緒に動いてしまう(首だけ動かしたいのに肩も動くなど)

- 力んで動きがぎこちなくなる

- 鏡を見ながら形だけを真似して、筋肉の使い方を意識できていない

①首のアイソレーション

- 前(軽く頷くように前に出す):頸部深層屈筋(頭長筋・頸長筋)

- 後ろ(顎を引く):頸部深層伸筋群(多裂筋、回旋筋、頭半棘筋、後頭下筋群)

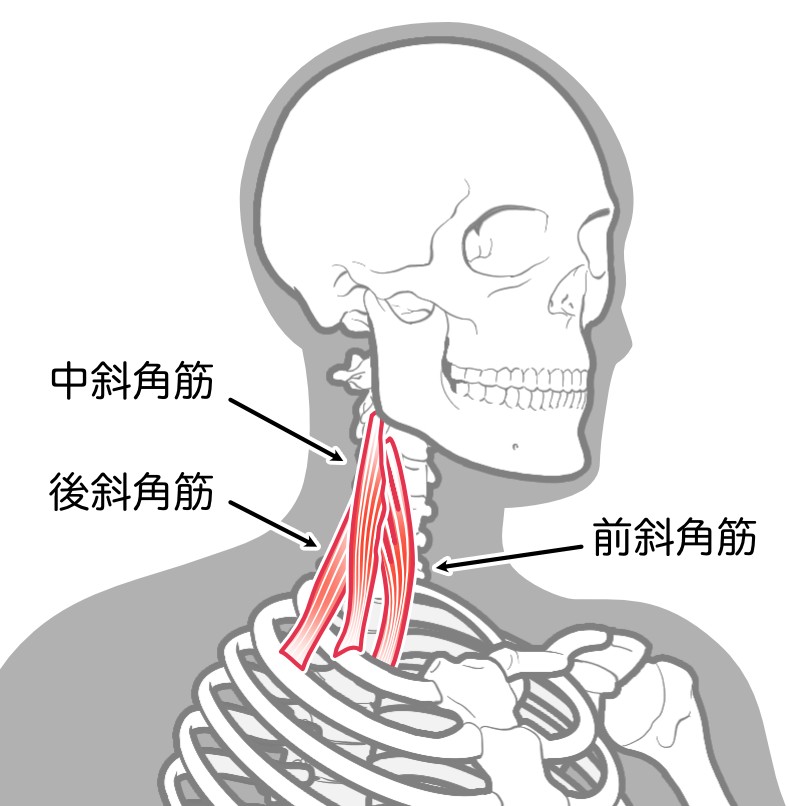

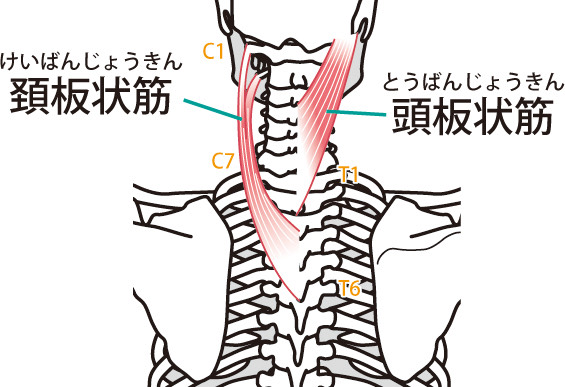

- 横:斜角筋、板状筋

②胸のアイソレーション

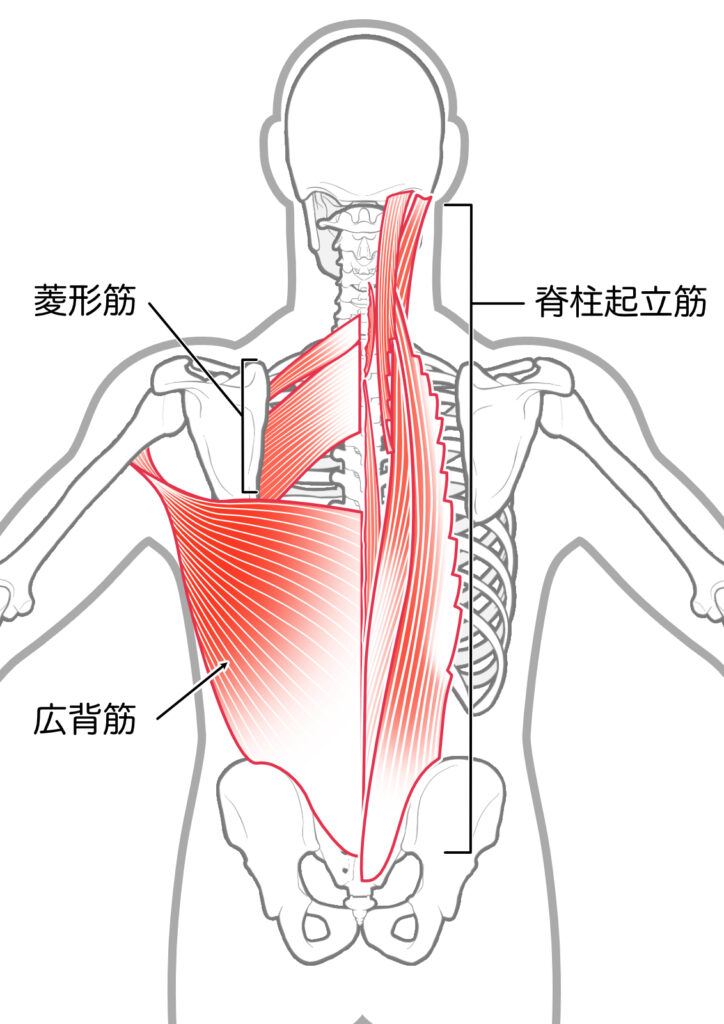

- 前(胸を斜め上に出す):肋間筋、広背筋

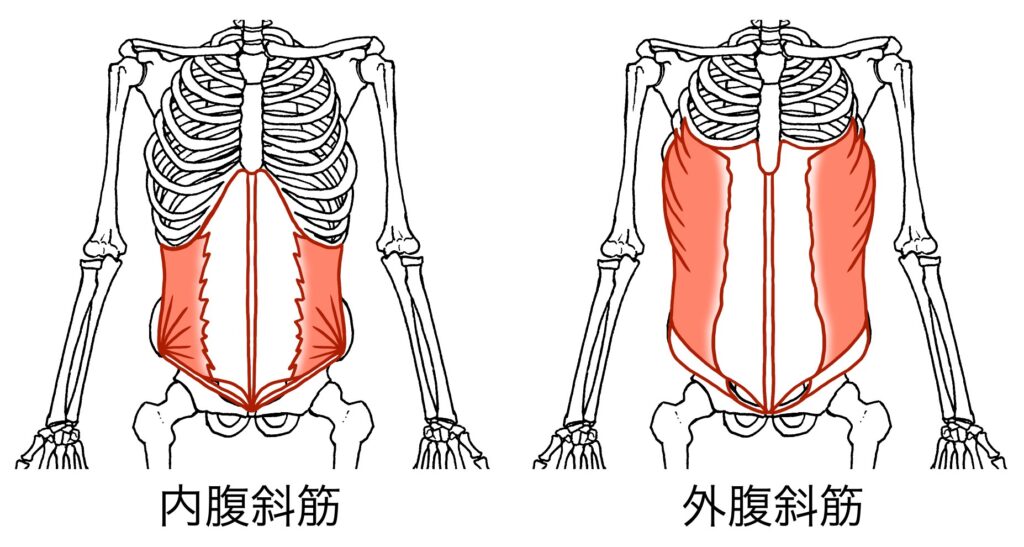

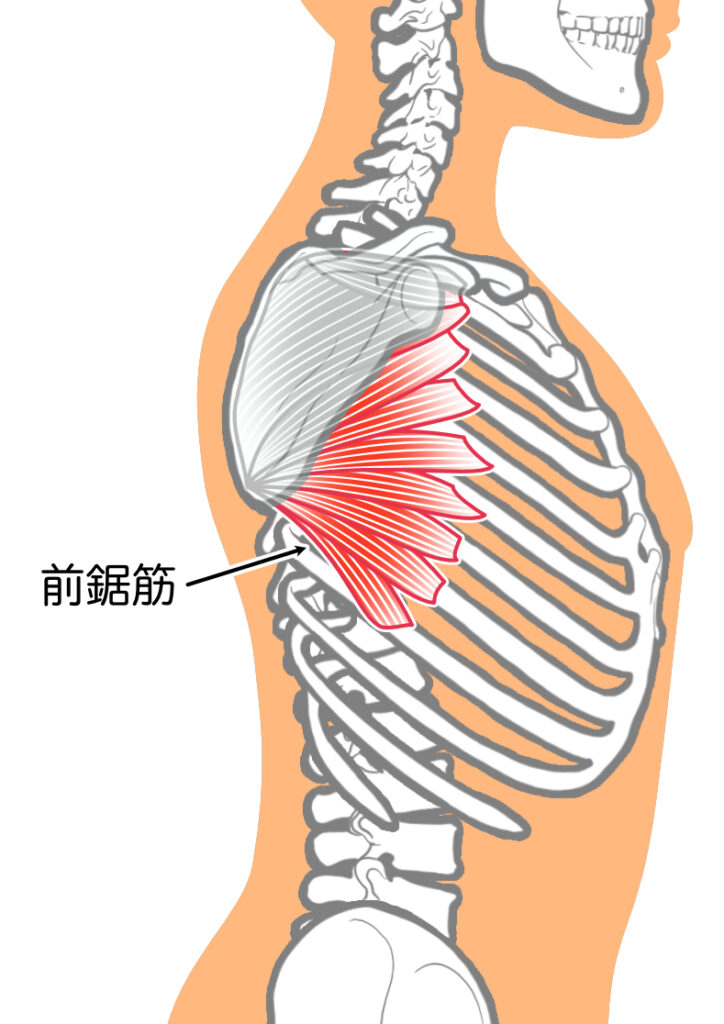

- 後ろ(胸を凹ます):腹斜筋、前鋸筋

- 横:腹斜筋、脊柱起立筋

③腰のアイソレーション

- 前(骨盤後傾):腹直筋、外腹斜筋、大殿筋

- 後ろ(骨盤前傾):脊柱起立筋、腸腰筋

- 横:腹斜筋、腰方形筋

④肩のアイソレーション

- 前:前鋸筋

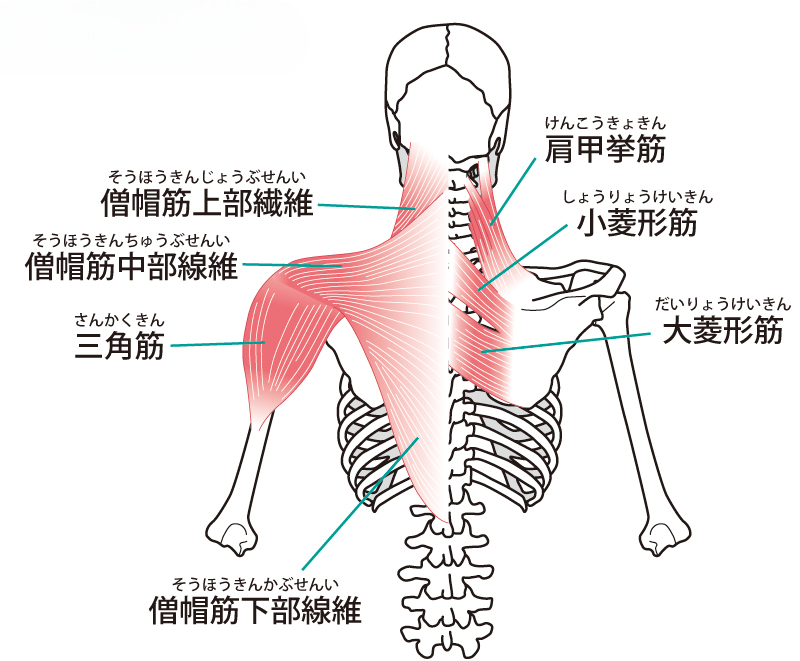

- 後ろ:僧帽筋中部繊維、大菱形筋、小菱形筋

- 上:肩甲挙筋、僧帽筋上部繊維

肩のアイソレーションを正しく行えば、連動して腕や手の筋肉もスムーズに働きます。

肩甲骨の正しい位置

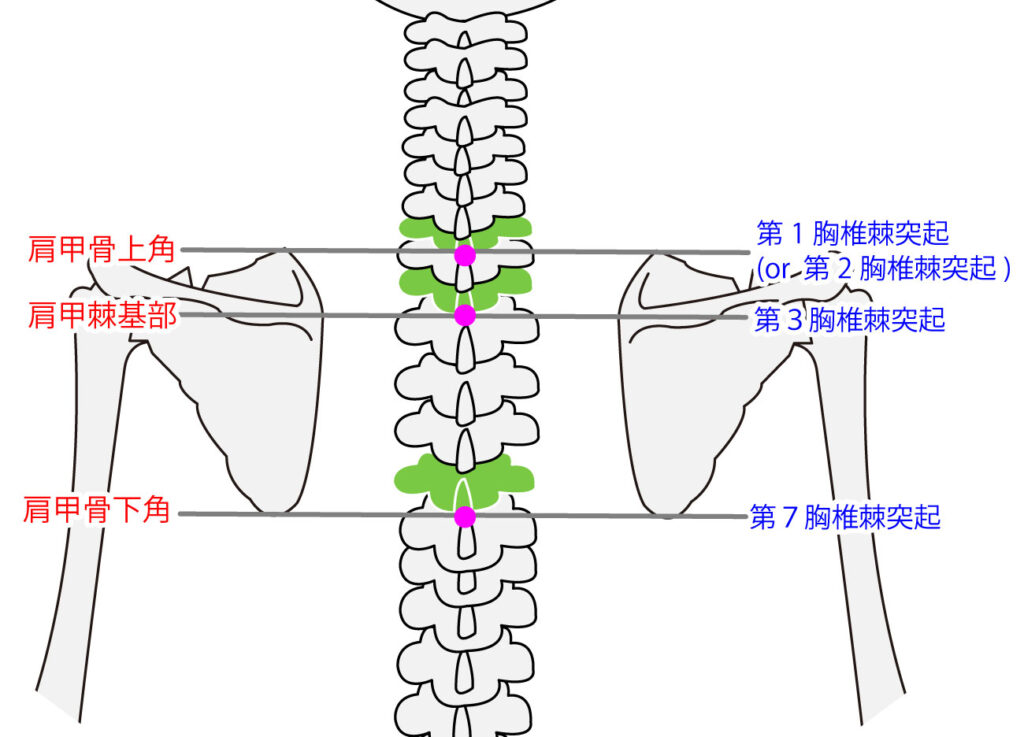

肩のアイソレーションを正しく行うためには、肩甲骨の位置を理解しておくことが大切です。

巻き肩などで肩甲骨が整っていないと、腕や上半身の動きが崩れ、全体のラインが綺麗に見えなくなってしまいます。

- 肩甲骨内側縁は脊椎棘突起と平行

- 肩甲骨内側縁と脊柱棘突起の距離:男性7㎝・女性5~6㎝

- 肩甲骨上角は第2胸椎の高さ

- 肩甲骨下角は第7胸椎の高さ

ダウンアップの主な筋肉

ダウンアップとは?

ダンスでよく出てくる「ダウン」と「アップ」とは、リズムの取り方を表す言葉です。

音楽のビートに合わせて、体を「下げる(ダウン)」か「上げる(アップ)」かでリズムを表現します。

- ダウン:ビートに合わせて膝を軽く曲げ、体を沈ませる動き

- アップ:ビートに合わせて膝を伸ばし、体を軽く持ち上げる動き

例えば、4拍子の曲で「1・2・3・4」と数えるときは以下のようになります。

- ダウンは「1・2・3・4」で沈む

- アップは「1・2・3・4」で上がる

「アップダウン=リズムの土台」

これができることで、他のダンスの動きやアイソレーションもスムーズに身につきやすくなります。

よくあるつまづき

- 腰や上半身で動こうとしてしまう

- 呼吸を止めて動きが硬くなる

- 音に遅れてしまい、リズムが合わない

実際には、膝の曲げ伸ばしや足首の柔らかさ、体幹の安定が大切です。

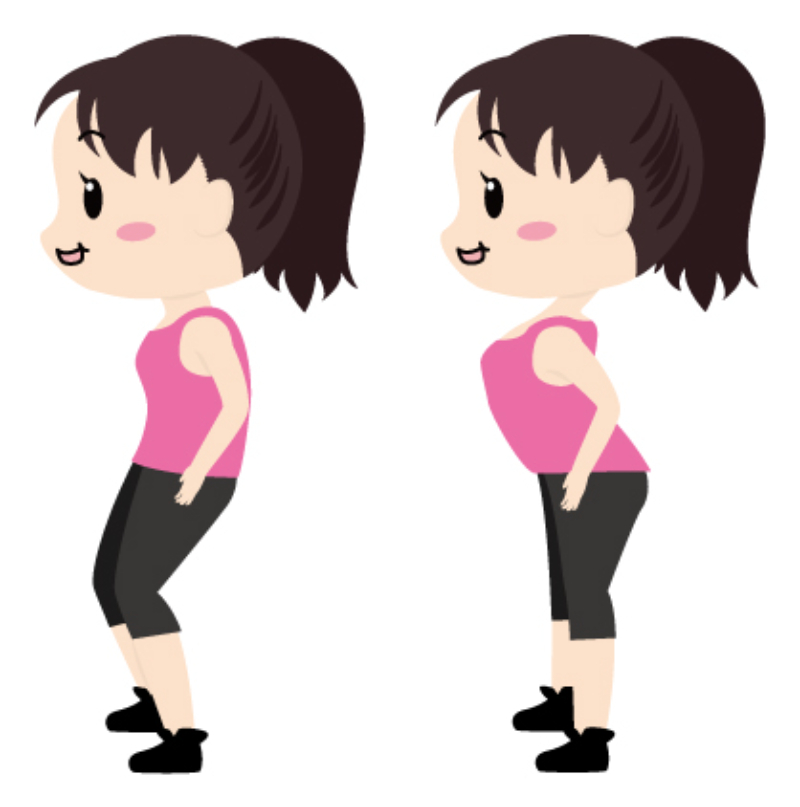

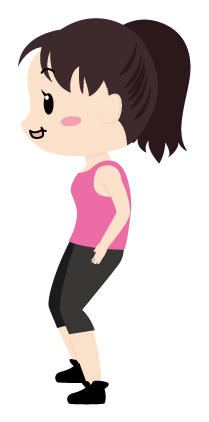

①ダウンアップの基本姿勢

基本姿勢は、足を肩幅に開き膝を軽く曲げます。

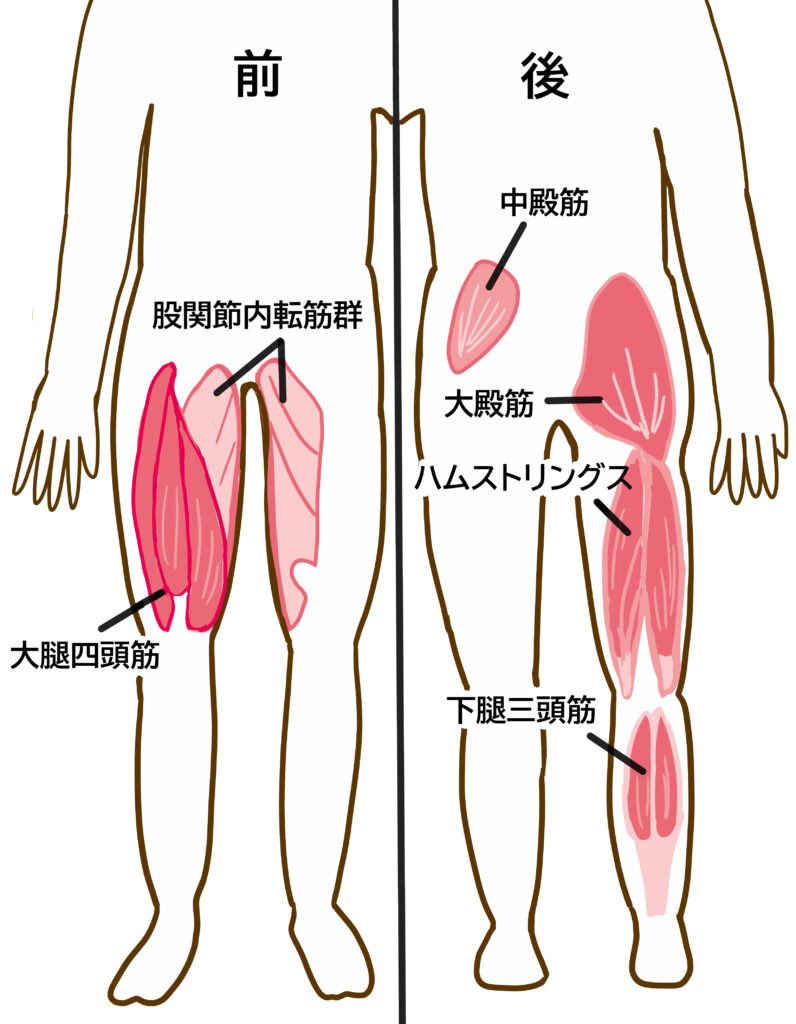

上半身をリラックスさせ、内もも(股関節内転筋)と下腹部(腹横筋)を意識し、体の内側から支えるようにして腰の位置を安定させます。

この姿勢を保ちながら、膝を曲げ伸ばししてリズムを取ります。

②ダウン

ダウンから連動する動き

- 首:軽くうなづくように前に出る

- 胸:肩が丸まり胸がへこむ

- 腰:腰が丸まり骨盤が後傾する

ダウンアップでは、背骨や肩甲骨が連動して動くように、上半身の無駄な力を抜くことがポイントです。

その結果、ステップのときには荷重側の肩が自然に下がるようになります。

- 右側荷重:右肩が下がる

- 両側荷重:両肩が下がる

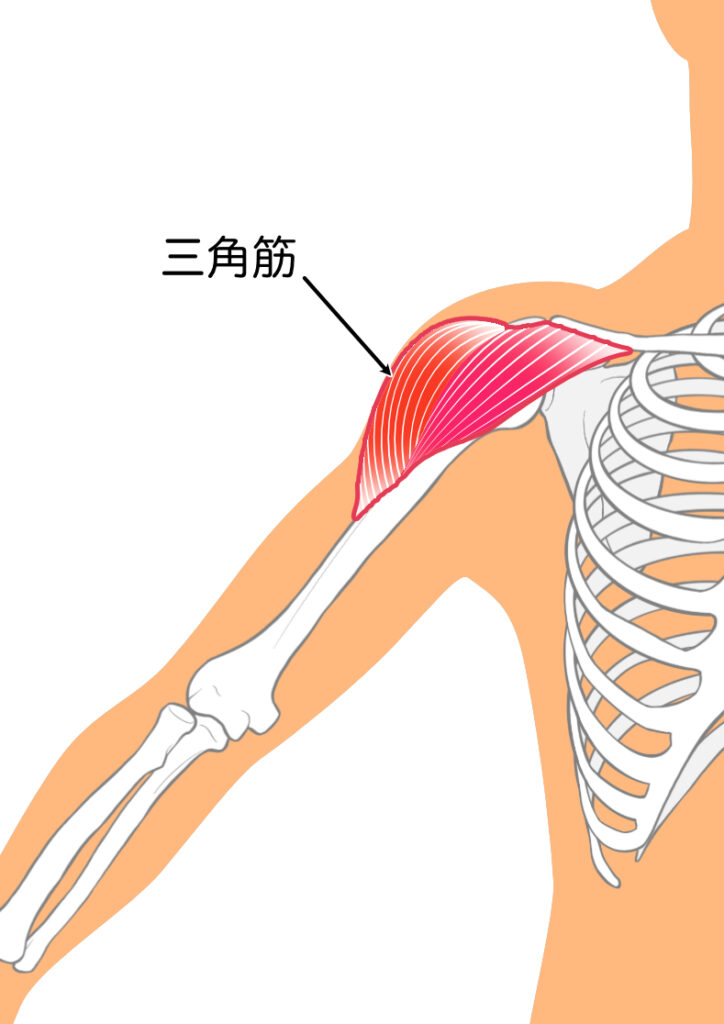

肩・腕の筋肉

ダウンのときの腕は、肘を約90°に曲げ、骨盤や背骨の動きに合わせて肩甲骨を丸めるように上げます。

腕は持ち上げるのではなく、肩甲骨に乗せて浮かせる感覚が大切です。

肘(上腕二頭筋)に力が入りすぎると動きが硬くなるため、意識するのは腕の付け根にある三角筋です。

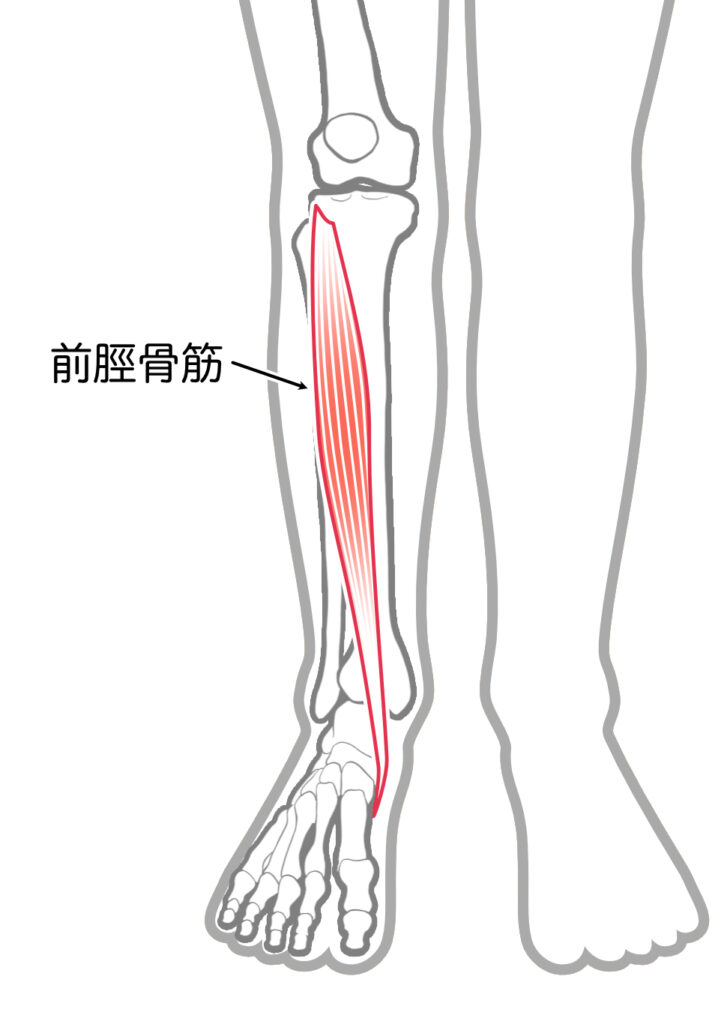

下半身の筋肉

ダウンでは、足裏の前側に軽く体重を乗せて膝を前に出すと、自然に膝が曲がり骨盤も軽く後傾します。

スクワットのように前傾して踏ん張るのではなく、太ももの前の力を抜き、お尻と体幹でふわっと沈むのがポイントです。

ダウンは「力を抜いてリズムに乗る」ことが大切です。

- 大殿筋:骨盤を安定させ、次のアップにつなげるためのテンションを保持する

- 大腿四頭筋:膝を曲げて腰を沈ませるとき、ブレーキをかけて体を支える

- 前脛骨筋:つま先への体重移動をスムーズにさせ、リズムの切り替えを容易にする

大殿筋が弱いと膝主体の動きになりやすく、大腿四頭筋への負担が増えます。

その結果、太ももの前のオーバーワークや膝へのストレスが高まり、膝痛やランナー膝につながることがあります。

大殿筋が弱い人向けの修正方法

大殿筋が弱いと、ダウンのときに膝や足首へ負担が集まりやすくなります。

ここでは、大殿筋が自然に働くコツを紹介するので、フォームチェックとしてぜひ試してみてください。

ステップ1:まずは“軽い後傾”の感覚をつかむ

最初は、肛門をそっと閉めるイメージを使うと骨盤が少し後ろに傾き、後傾の感覚がつかみやすくなります。

力みすぎず、2〜3割の優しい力でOKです。

ステップ2:慣れてきたら“締めずに”後傾をつくる

後傾の感覚がつかめてきたら、肛門を締める意識は手放し、尾てい骨がストンと下に向くように骨盤をコントロールしてみましょう。

余分な力が抜け、より自然な後傾が作れるようになります。

ステップ3:ダウンでは“重心の落下+軽い後傾”でグルーヴへ

- お尻の方へ重心が“ふわっと”落ちていく感覚で沈む

→ 力まずに下へ落ちる軌道ができ、膝だけで踏まなくなる。 - 骨盤はほんのり後傾しつつ、力みのないニュートラルを保つ

→ 大殿筋が適度に働き、安定しながらも抜け感のあるフォームになる。

この2つを組み合わせることで、力を入れすぎない自然なグルーヴが生まれます。

大殿筋が適度に働き、膝・足首への負担も軽減される理想的なフォームです。

③アップ

アップから連動する動き

- 首:軽く顎が引ける

- 胸:お腹は突き出さず、鎖骨が顎に近づくように胸が斜め上に上がる

- 腰:お尻が軽く突き出るように骨盤が前傾する

下半身の筋肉

アップの動きでは、ダウンで膝を落とした反動を使って膝を伸ばします。

このとき、膝裏(ハムストリングス)で強く伸ばすと膝が伸びすぎ、バネが使えずリズムが崩れやすくなります。

アップは「軽く反動を利用して伸ばす」ことが大切です。

- 大腿四頭筋:膝を伸ばして体を持ち上げるときに働く

- 下腿三頭筋:地面を押してリズムを上方に伝える

股関節の内転筋はインナーユニットと連動して働きます。

内転筋が弱いとインナーユニットの働きも低下し、膝裏や腰に力が入りすぎて、体が突っ張ったりお腹が前に出やすくなります。

まとめ

アイソレーションやダウンアップが上手にできないとき、

「リズム感がない」「センスがない」

と思いがちですが、実際には 筋肉の使い方を知らないだけということが多くあります。

- 呼吸を止めずに体をリラックスさせる

- 肩や首に力を入れずに動かす

- 骨盤や体幹の筋肉を正しく働かせる

こうしたポイントを意識するだけで、動きは驚くほど変わります。

ダンスは楽しむことが一番ですが、体の仕組みを理解すれば「できなかった動き」が「できる動き」へと変わります。

ぜひ練習に取り入れて、より自由に踊れる自分を感じてみてください。