筋肉痛の仕組みを作業療法士が解説!ウォーキング・ランニング前後のケア方法

「運動のあとに感じる“あの痛み”、実は体を強くするサインかもしれません。」

筋肉痛は、ただの疲れやダメージではなく、筋肉が回復・成長していく過程の一部です。

しかし、年齢を重ねると「翌日ではなく2〜3日後に痛くなる」「なかなか取れない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、作業療法士の視点から、筋肉痛が起こるメカニズムと予防とケアの方法をわかりやすく解説します。

間違ったケアで回復を遅らせないために、ぜひ最後までご覧ください。

筋肉痛とは?

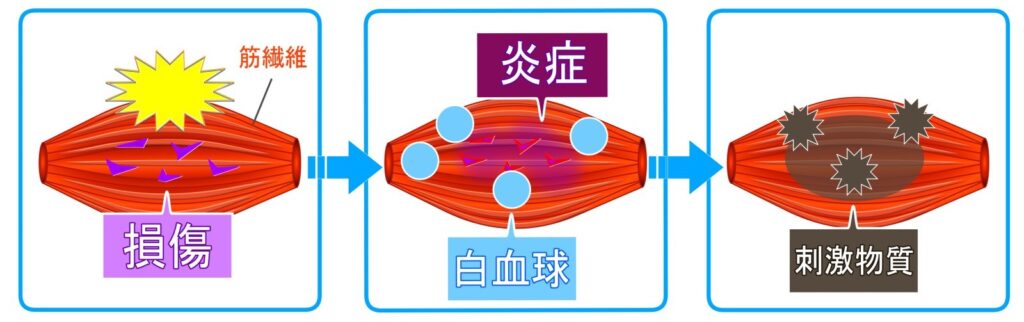

筋肉痛は、運動によって筋繊維がいつもより強く引き伸ばされたり、微細に損傷することで起こります。

その修復過程で炎症反応が起き、痛み物質が発生するため、筋肉が「ズキズキ」「重だるく」感じます。

つまり、筋肉痛は体が回復して強くなるための自然な反応です。

ただし、筋肉痛があるかどうかは筋力アップの目安にはなりません。

適切な負荷で運動を続ければ、痛みがなくても筋肉は確実に強くなります。

筋肉痛の種類

筋肉痛には、主に次の2種類があります。

①即発性筋肉痛

運動中や運動直後に感じる「ジンジン」「熱いような」痛みです。

これは、筋肉内に乳酸などの代謝物が一時的にたまることで起こります。

しばらく休むと血流が回復し、痛みは数時間〜半日ほどで自然に落ち着きます。

②遅発性筋肉痛(DOMS)

運動の数時間〜1日後に強くなり、2〜3日後にピークを迎えるタイプの筋肉痛です。

これは、筋肉繊維が微細に傷つき、修復される過程で炎症反応が起きるために生じます。

いわば「筋肉が強くなるためのサイン」でもあります。

年齢を重ねると、血流や代謝の低下、使う筋肉が若いころと異なる(遅筋優位)ことで「遅発性筋肉痛」が遅れて出やすくなります。

筋肉痛が回復するまでの流れ

筋肉痛は、筋肉が傷ついて終わりではありません。

その後、修復と再生のプロセスを経て、より強い筋肉へと変わっていきます。

①筋肉が微細に傷つく(運動直後〜数時間)

運動によって筋繊維が引き伸ばされたり、一部の繊維が損傷します。

この段階では、まだ大きな痛みは感じません。

②炎症反応が起こる(1〜2日後)

損傷した部分を修復するために、白血球や修復細胞が集まります。

このときに炎症が起こり、「ズキズキ」「重だるい」痛みが出てきます。

③修復と再生が進む(2〜5日後)

損傷部位が修復され、筋繊維が少し太く・強くなる過程です。

この時期に十分な”休息と栄養補給(特にたんぱく質・睡眠)”があると、筋肉は以前よりも強く回復します。

④回復完了(3〜7日後)

炎症が落ち着き、筋肉の柔軟性と力が戻ります。

ここで無理をすると回復が遅れるため、軽いストレッチやウォーキングなどで血流を促す程度の運動が理想的です。

・筋肉痛は「損傷→炎症→修復→強化」の流れで回復する

・回復期に無理をすると炎症が長引く

・栄養、睡眠、軽い運動が回復を早める

・炎症期(1~2日)に痛みが強い場合、アイシングが有効

筋肉痛と間違えやすい痛み

筋肉痛だと思っていても、実は別のケガや炎症であることがあります。

ここでは、筋肉痛と区別しておきたい3つの代表的な痛みを紹介します。

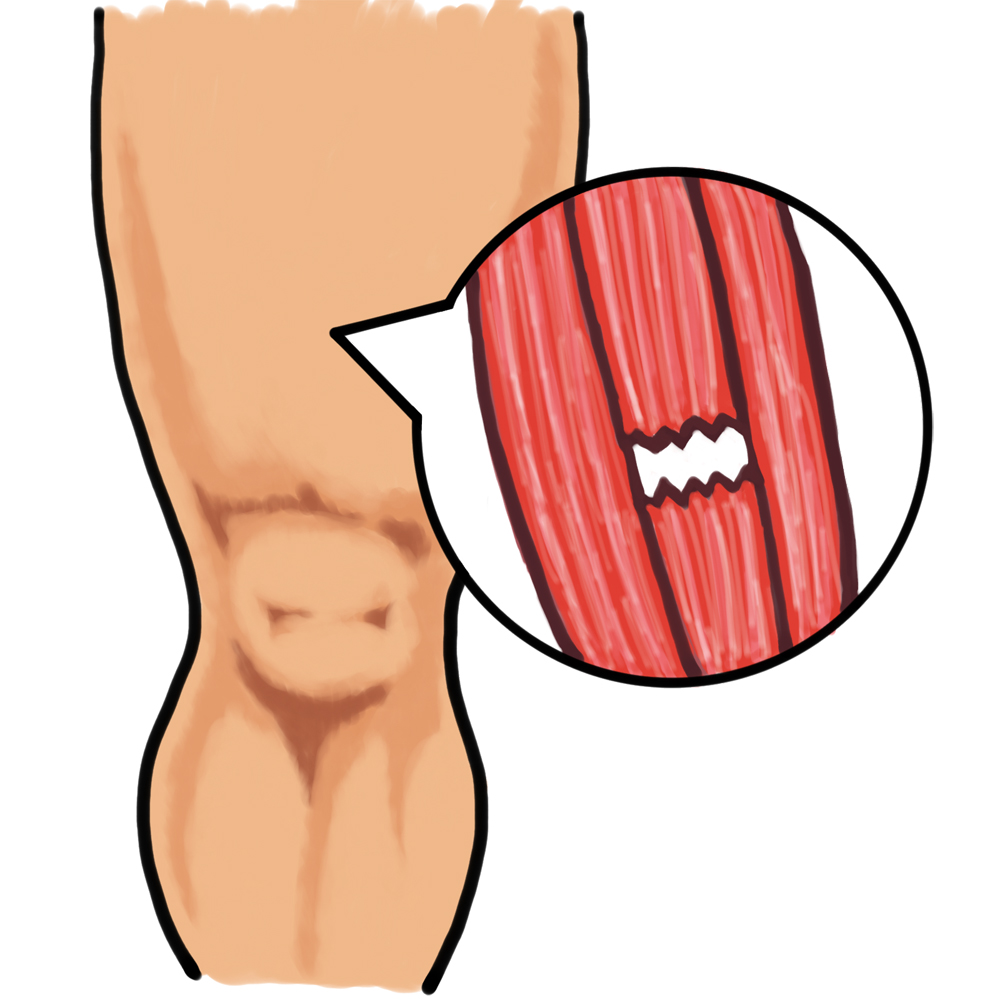

肉離れ(筋肉の部分的な断裂)

【特徴】

- 運動中に「ブチッ」「ピキッ」といった鋭い痛みが出る

- 筋肉の一部がへこんだり、内出血(青あざ)が出ることがある

- 力を入れると強く痛み、歩行や動作に支障が出る

【鑑別ポイント】

筋肉痛はじわじわ痛くなるのに対し、肉離れはその瞬間に激痛が走るのが特徴です。

痛みが強い場合や腫れ・あざがある場合は、医療機関での受診が必要です。

靭帯損傷(関節を支える靭帯のケガ)

【特徴】

- 捻る、転ぶなどの外力がきっかけで発生

- 痛みは関節の周囲に出やすく、腫れや熱感を伴う

- 関節が不安定になり、動かすと「グラつく」感じがある

【鑑別ポイント】

筋肉痛は筋肉全体に広がるのに対し、靭帯損傷は関節の一点がズキッと痛むのが特徴です。

特に足首や膝など、関節をひねった後に痛む場合は要注意です。

もみ返し(マッサージなどによる筋肉の炎症)

【特徴】

- マッサージの翌日などに、押された部分が重だるく痛む

- 筋肉が熱っぽく、腫れを感じることもある

- 場合によっては内出血や筋膜の炎症を起こす

【鑑別ポイント】

筋肉痛は運動で筋線維が刺激されて起こりますが、もみ返しは強い圧で筋肉が炎症を起こす状態です。

安静と冷却を優先し、しばらくはマッサージや入浴を控えるのが安全です。

筋肉痛を防ぐための予防ケア

筋肉痛は完全に防ぐことはできませんが、体の準備とケアを整えることで軽減できます。

日頃から次のポイントを意識しておきましょう。

ウォーミングアップとクールダウン

運動前のウォーミングアップは、筋肉の温度を上げて柔軟性を高め、ケガや筋肉痛を予防します。

軽いジョギングや関節を動かす体操など、5〜10分かけて体を温めましょう。

一方、運動後のクールダウンは、たまった老廃物を流し、筋肉の回復を助ける役割があります。

息が整う程度の軽いストレッチや深呼吸を行い、心拍数を徐々に落としましょう。

徐々に負荷を上げる

筋肉痛の多くは、急に強い負荷をかけたときに起こります。

初めての運動や久しぶりのトレーニングでは、「できる範囲の7〜8割の強度」から始め、少しずつ回数や時間を増やすのが理想です。

筋肉は、“刺激→回復→強化”のサイクルで成長します。

焦らず段階的に負荷を上げることが、結果的に効率の良いトレーニングにつながります。

運動前後のストレッチと水分補給

ストレッチは、筋肉や関節の可動域を広げ、動作の負担を軽くする効果があります。

運動前は反動をつけた「動的ストレッチ」、運動後はゆっくり伸ばす「静的ストレッチ」がおすすめです。

また、水分が不足すると、筋肉内の代謝や血流が悪くなり、疲労物質が溜まりやすくなるため、運動前後はこまめに水分を補いましょう。

汗を多くかく場合は、ミネラルも一緒に取るのが効果的です。

ウォーキング・ランニングのケア方法

ウォーキングやランニングにおすすめのウォーミングアップ&クールダウンをご紹介します。

ウォーミングアップとクールダウンは、その運動で主に使う筋肉を中心に行いましょう。

ウォーミングアップ(運動前)

軽い運動+動的ストレッチで筋肉を温め、関節の動きをスムーズにし、怪我を防ぎます。

①その場足踏み(1〜2分)

軽く腕を振りながら足踏みをして、心拍数を少し上げます。

▶体温が上がることで、筋肉が伸びやすくなりパフォーマンスが向上します。

②アンクルサークル(足首回し・左右10回ずつ)

片足を軽く浮かせ、足首をゆっくり回します。

▶足首の動きを滑らかにして、着地時の衝撃をやわらげます。

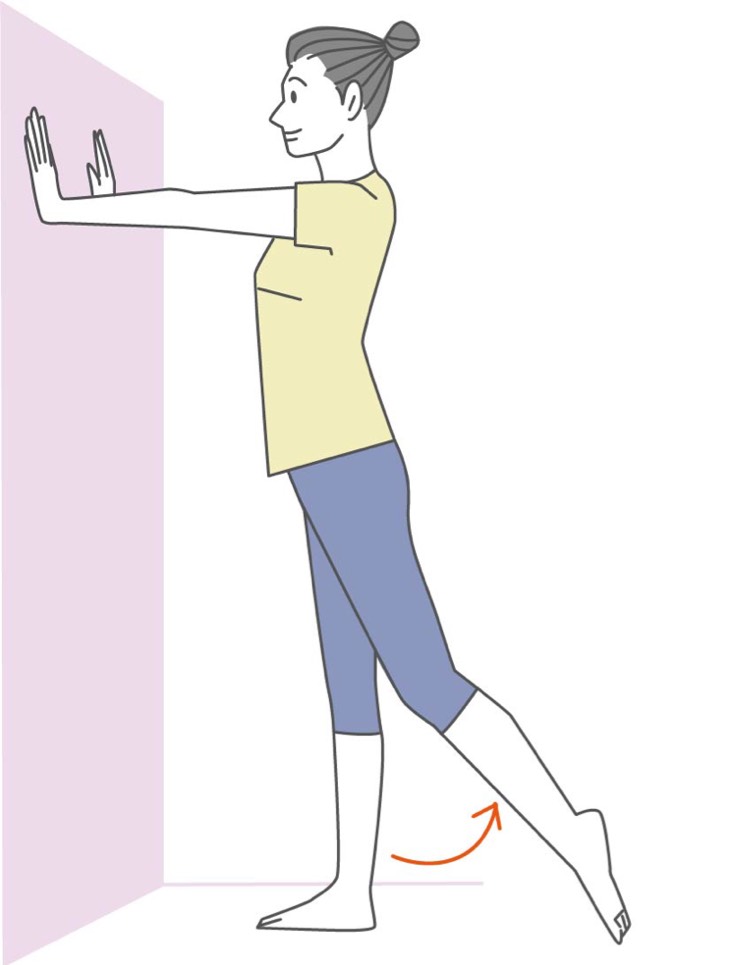

③レッグスイング(前後・左右 各10回)

壁やフェンスに手をつき、片脚を前後・左右に軽く振ります。

▶太もも・股関節の可動域を広げ、歩幅が自然に大きくなります。

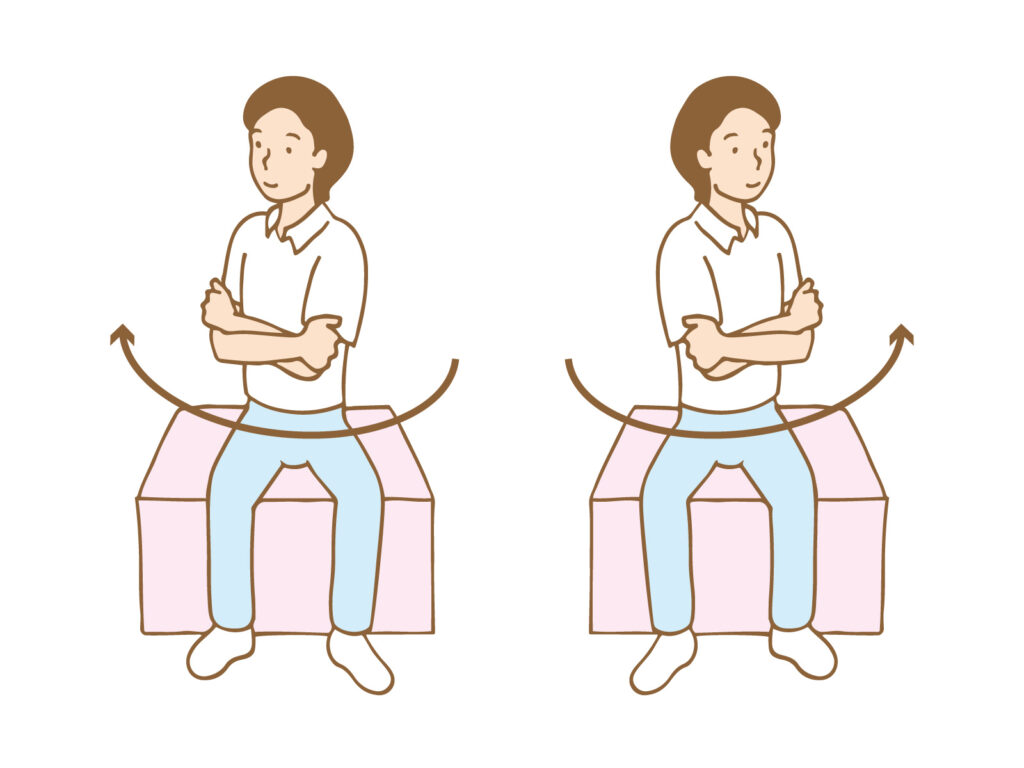

④ツイスト体操(左右10回)

両手を胸の前で組み、上半身を左右にゆっくりひねります。

▶体幹の回旋を促し、腕振りがスムーズになります。

・ウオーミングアップは「軽く汗ばむ程度」が目安

・ストレッチは反動をつけすぎず、リズミカルに動かす

クールダウン(運動後)

軽い運動+静的ストレッチで疲労物質を流し、筋肉のこわばりを防ぎます。

①ゆっくり歩く(3〜5分)

ペースを落として歩きながら深呼吸をします。

▶急に止まらず、心拍数を自然に戻します。

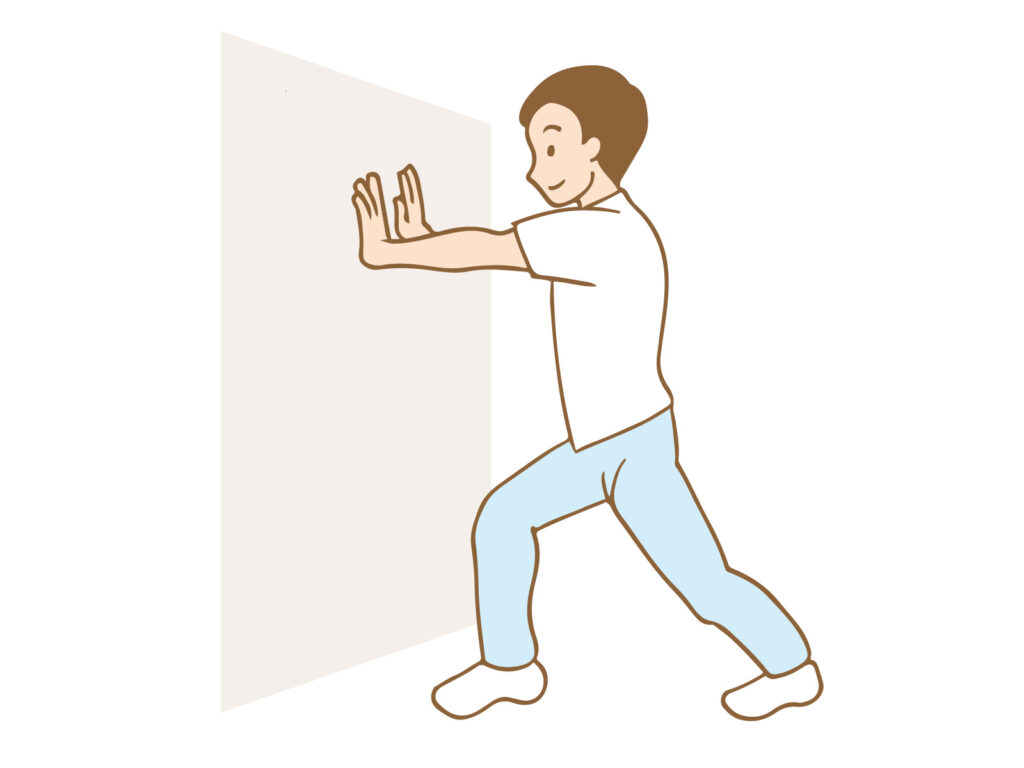

②ふくらはぎのストレッチ(各20秒)

壁に手をつき、片足を後ろに引いてアキレス腱を伸ばします。

▶ランニング後の張りやむくみ予防に効果的です。

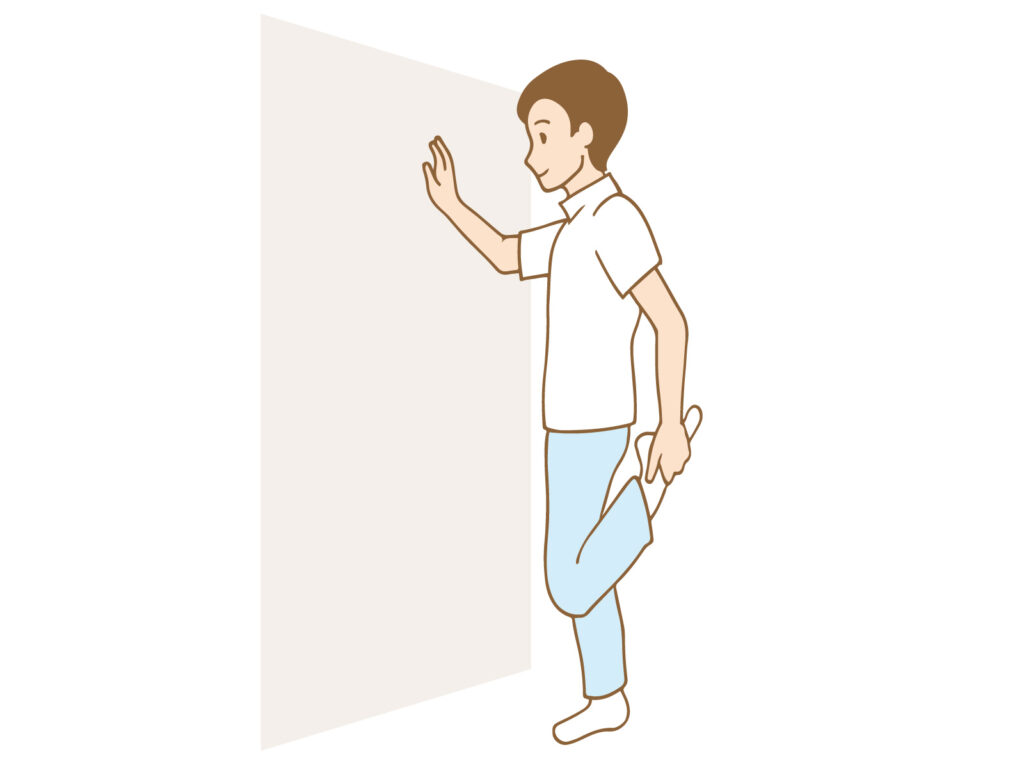

③太もも前のストレッチ(各20秒)

立った状態で片足を後ろに引き、足首をつかみます。

▶膝への負担を減らし、筋肉痛を防ぎます。

④ハムストリング(もも裏)のストレッチ(各20秒)

片脚を前に出して膝を伸ばし、上体を軽く前に倒します。

▶太ももの裏をやさしく伸ばし、疲労回復を促進します。

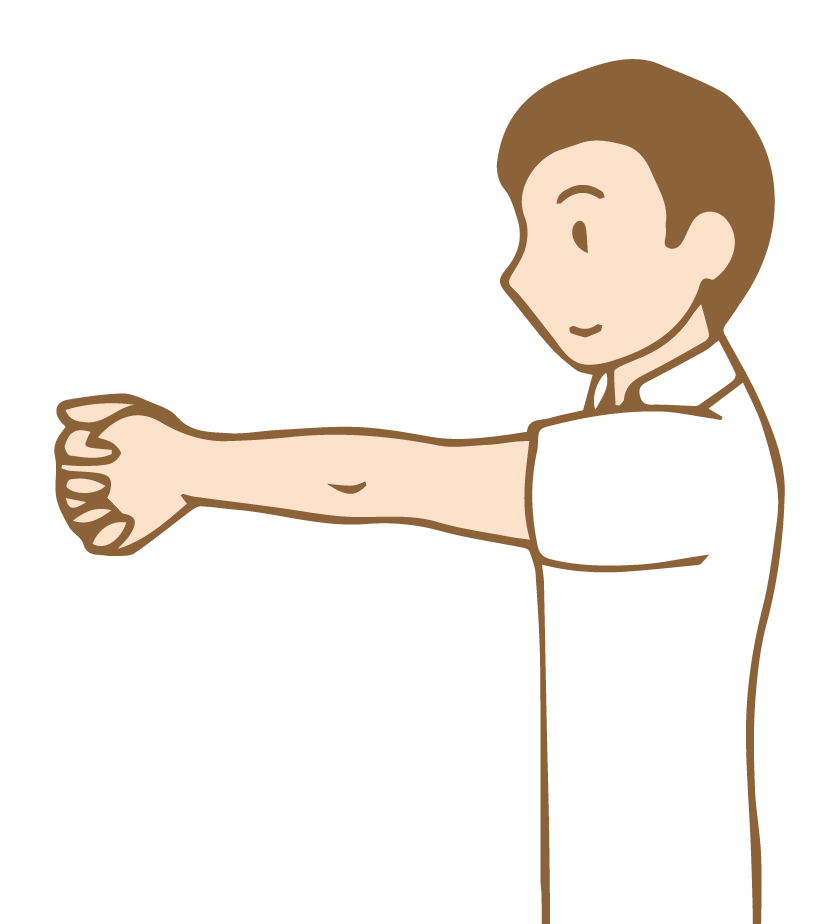

⑤背中・肩のストレッチ(20秒)

両手を前で組み、背中を丸めるように伸ばします。

▶呼吸を整えながら、上半身の緊張をリセットします。

・ストレッチは「痛気持ちいい」と感じる程度に

・深呼吸をしながら、ゆっくり行う

・入浴や水分補給を合わせると、回復が早まる

まとめ

筋肉痛が起こるメカニズムと予防・ケアの方法についてまとめました。

- 筋肉痛とは?

- 筋肉痛の種類

- 筋肉痛が回復するまでの流れ

- 筋肉痛と間違えやすい痛み

- 筋肉痛を防ぐための予防ケア

- ウォーキング・ランニングのケア方法

筋肉痛は、体を守りながら強くしていく大切なサインです。

無理をせず、正しいケアで回復をサポートすることが、次の一歩を軽やかに踏み出す近道になります。

「痛み」と上手に付き合うことが、健康な体づくりの第一歩です。