自立支援を目的とした移乗介助!作業療法士がわかりやすく解説

リハビリ計画書やケアプランで移乗動作の介助量軽減を目標にすることは多いと思います。

この目標を達成するには動作を正しく誘導することで、必要な身体機能を継続的に使うことが重要です。

更にそれがチームで統一されていれば、動作獲得の一番の近道になります。

介助者が楽な方法だけを選ぶと長期的には介助量が増えるかもしれません。

今回は自立支援を目的とした移乗の介助方法について、私の考え方をお伝えします。

移乗動作の基礎知識

移乗介助の基本

- 適切な声掛け、誘導により対象者に恐怖心を与えない。

- 安全に行えるように介助者の負担をできるだけ減らす。

- 残存機能を使用することで筋力の維持・改善、介助量軽減につなげる。

移乗介助の目的

自立支援としての移乗介助の目的は移乗に必要な立ち座り、方向転換の再獲得になります。

短期的な視点で“横へスライドさせる””ドスンと座る”といったきちんと立ち座りをしないような移乗を行っていると、長期的には介助量が増えます。

ドスンと落下するように座らせることは腰椎圧迫骨折を招く危険もあるなど、適切な介助は大変重要です。

移乗介助を適切に行うには立ち上がり、着座動作についての理解が必要に思います。

介助対象者の見極めポイント

介助の対象となる方は自力での動作が難しい方はもちろんですが、

- 手摺りを持っても離殿が難しい方:膝折れ、転倒のリスク

- ゆっくり座ることが難しい方:腰椎圧迫骨折のリスク

上記のように転倒や骨折のリスクがある方が対象になるかと思います。

転倒や骨折のリスクがない方は、方向転換などの難しい部分だけ少し手伝う部分介助が望ましいです。

動作が遅いことに対しての介助は、動作が自立に向かうことを妨げますので見守ることも大切です。

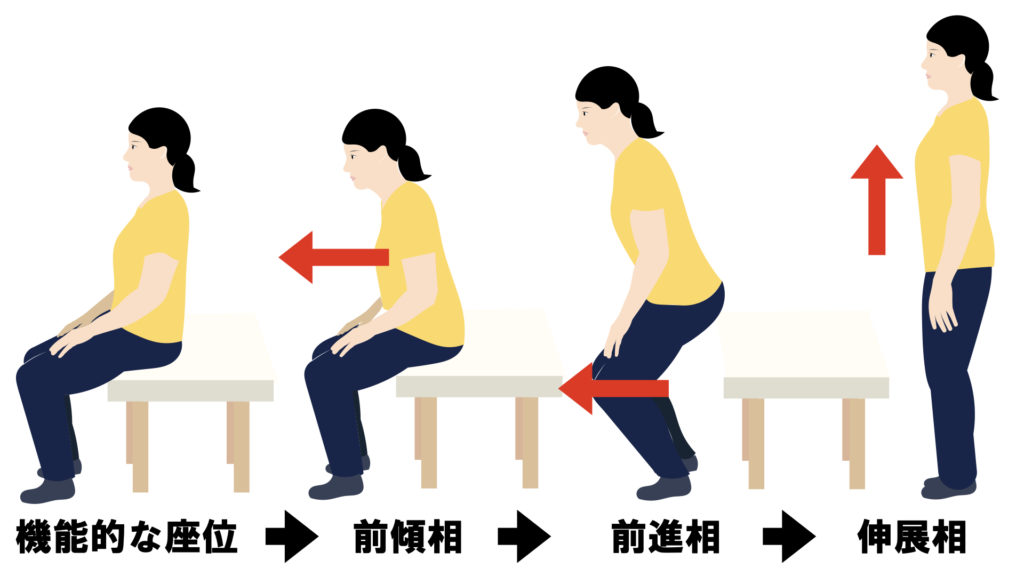

立ち上がり動作

①前傾相(座位姿勢~殿部離床)

体幹、骨盤を前傾して重心を前方へ移動させる時期

- 縫工筋と大腿直筋が体幹前傾のきっかけを作る。

- 脊柱起立筋が体幹前傾の速度をコントロールする。

- 前脛骨筋が足部を固定する。

- 股関節は最大100°まで屈曲する。

②前進相(殿部離床~足関節最大背屈位)

支持基底面が足部に移動する時期

- 体幹、骨盤前傾により足部へ重心が移動すると殿部が座面から離れる。

- 足部へ重心が移動すると立位に必要な下肢、体幹筋の収縮が起こる。

- 前脛骨筋が更に収縮して下腿の前傾角度をコントロールする。

③伸展相(足関節最大背屈位~股関節伸展位)

重心を上昇させる時期

- 大殿筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋が主に働き重心を上昇させる。

- 重心線を保ちながら真上に伸び上がるように股関節を伸展する。

着座動作

①重心の前方移動期(立位~股関節屈曲開始)

重心を前方に変位させる時期

- 大腿四頭筋の遠心性収縮により膝関節を屈曲する。

- 腹筋群により骨盤を後傾する。

- 前脛骨筋により足関節を背屈する。

②身体重心下降期(股関節屈曲開始~着座)

重心が下降する時期

- 股関節屈曲がはじまると体幹、骨盤が前傾する。

- 体幹前傾にともない股関節、膝関節が屈曲して重心が下降する。

- 主に大腿四頭筋、前脛骨筋の働きにより重心を支持基底面内に収める。

③座位姿勢完成期(殿部が座面に接触~座位安定)

座位が完成するまでの時期

- 坐骨結節から座面に接触する。

- 着座後は足部と殿部にほぼ均等に荷重する。

移乗介助の悪い例

ズボンを持つ介助

- 持ち上げる際に骨盤の動きが妨げられ、下肢への荷重が難しくなるので介助量が増える。

- ズボンやおむつのズレなど皮膚トラブルの原因になる。

脇を持つ介助

- 持ち上げる際に両肩甲骨が挙上し、下肢への荷重が難しくなるので介助量が増える。

- 力が腋窩に集中するので痛みを与えることがある。

顔を近づけて腰が引ける介助

- 対象者が介助者の顔をよけることで、重心が側方に偏移する。

- 対象者の腰が反りやすく、下肢への重心移動が難しくなる。

自立支援を目的とした移乗介助

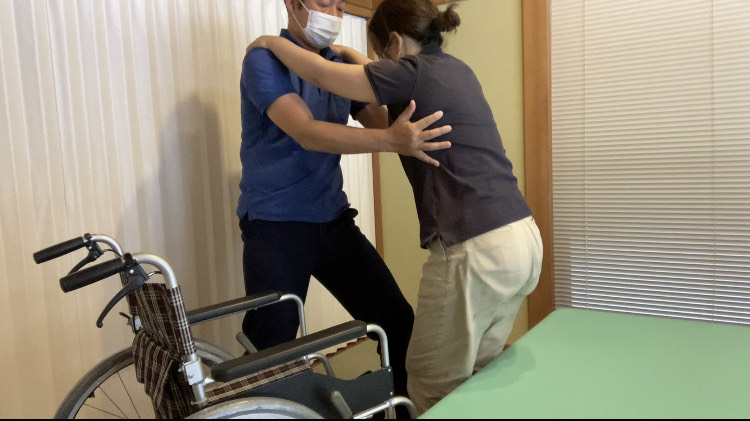

対象者の持ち方(体幹を把持)

上半身の質量の中心は第7〜9胸椎あたりと言われています。介助者は対象者の肋骨を剣状突起(みぞおち)の高さで、両手で包むように持ちます。

環境設定について

ベッドの高さが調節できる場合は、乗り移る側の座面を低くすると、移乗が容易になります。

移乗介助の方法

①開始姿勢

- 対象者は足底が床に着いた状態で座る。

- 手が使える方は、介助者に捕まってもらうと体幹が起きやすい。(肩、上腕、脇腹など)

- できるだけ顔を離して対象者を持つ。

- 対象者の両膝または軸足になる側の膝に介助者の膝を当てる。

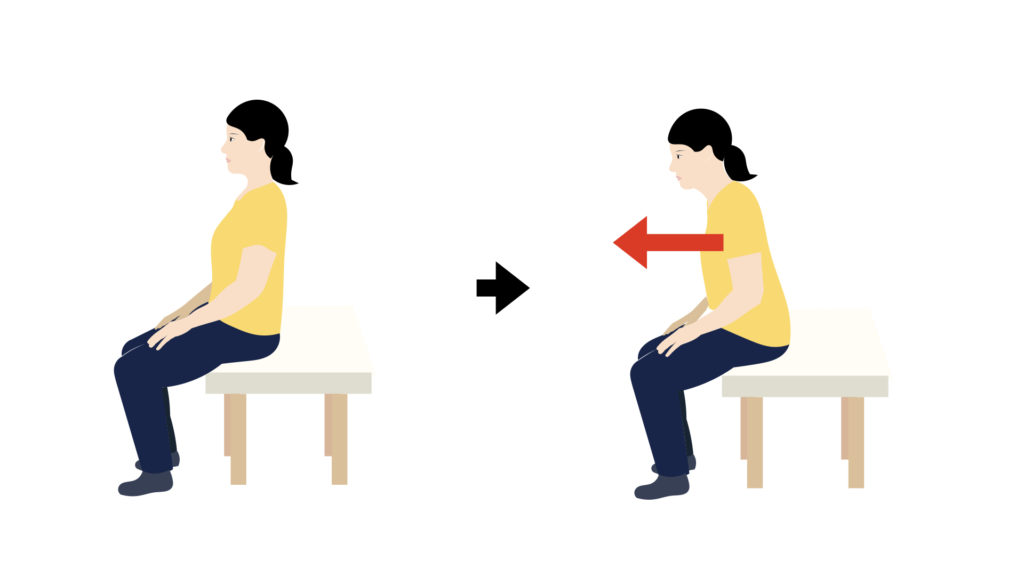

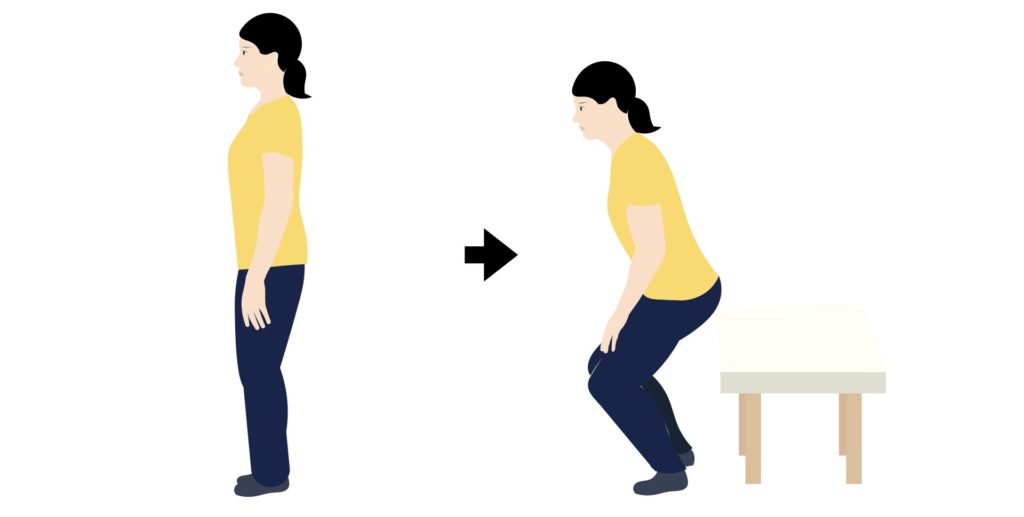

②前傾相(座位~臀部離床)

- 介助者はみぞおちをへこますように腰椎を後弯させて誘導する。

- 対象者の体幹を約20°前傾し、両下肢に荷重させる。

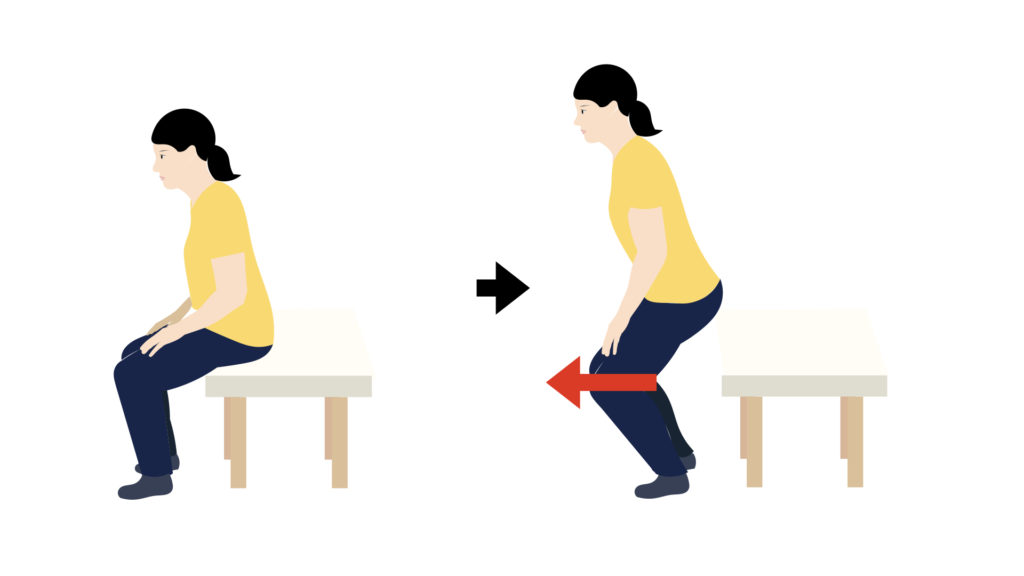

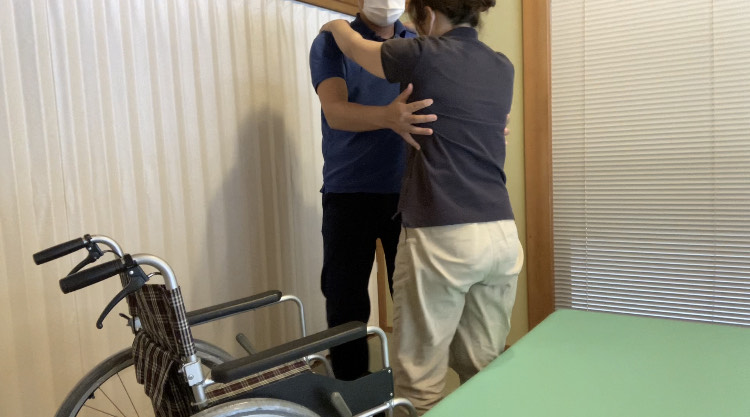

③前進相(臀部離床~足関節最大背屈位)

- 介助者は腰椎後弯・両膝屈曲により誘導する。

- 対象者は両下肢に重心が移動することで、殿部の摩擦が減り両膝が前に出る。

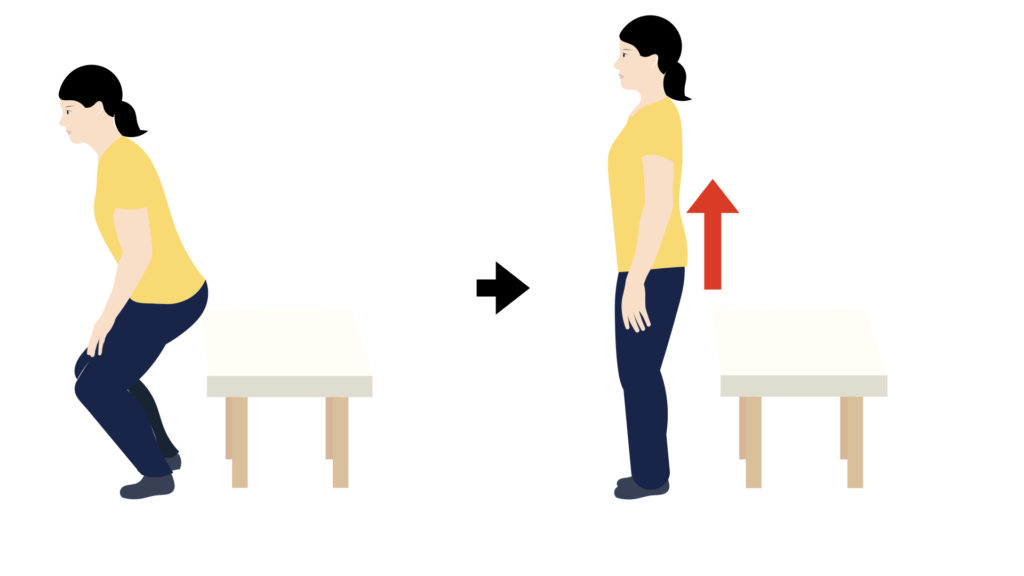

④伸展相(足関節最大背屈位~股関節伸展位)

- 介助者は下肢に重心移動ができたら、膝関節伸展・腰椎伸展により立ち上がりを誘導する。

- 対象者は足関節最大背屈位から、股関節・膝関節が伸展して立位になる。

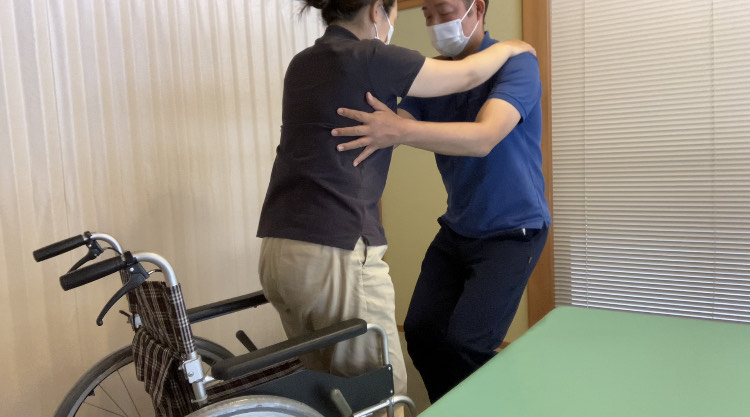

⑤方向転換(踏み替え)

- 介助者は対象者の軸足(移乗側と反対の下肢)の方へ一緒に重心移動する。

- 重心移動ができたら対側の下肢を一歩出して方向転換する。

- 重心移動が困難な場合は、軸足を支点に方向転換する。

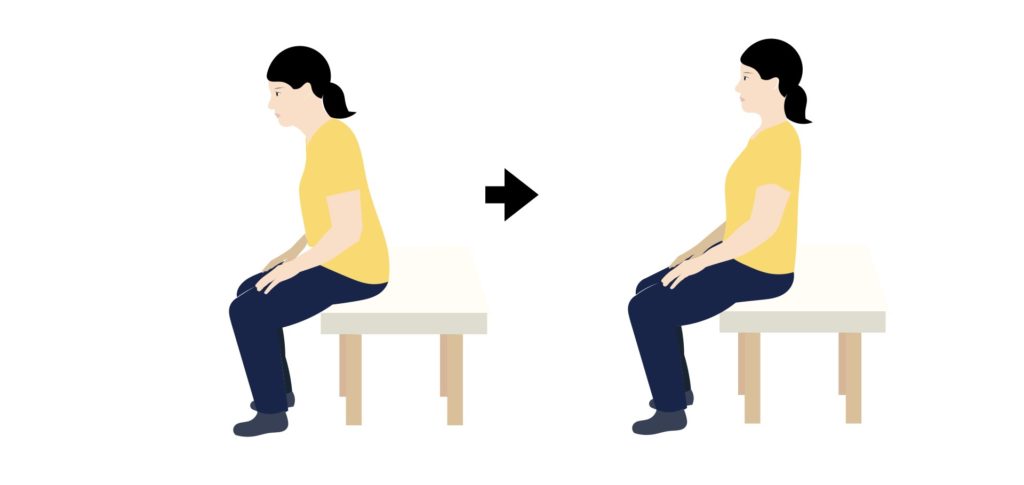

⑥重心の前方移動期(立位~股関節屈曲開始)

介助者は腰椎後弯・膝関節屈曲により、対象者の両股関節を20°程度屈曲させる。

注:対象者の軽度前傾を誘導しないと、重心が後方に行き、ドスンと落下して座るようになる。

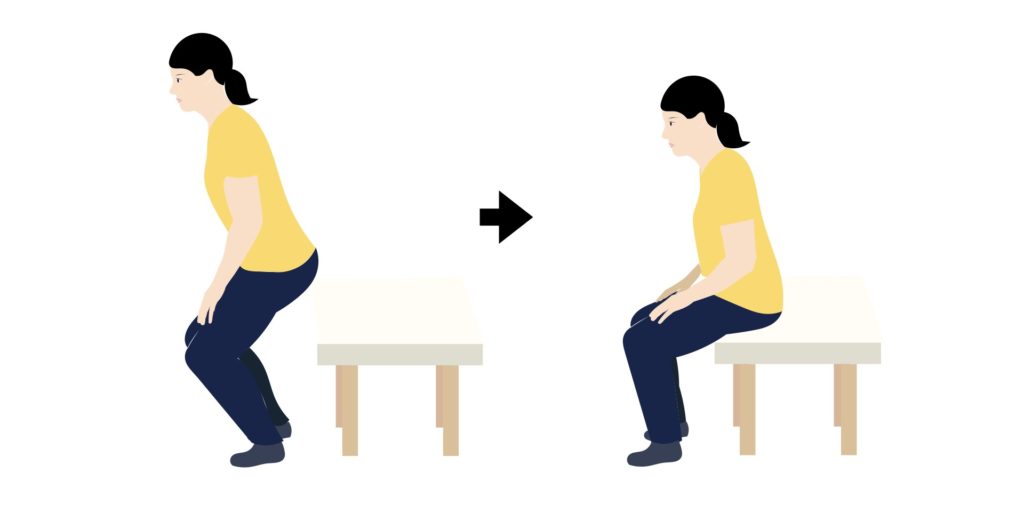

⑦身体重心下降期(股関節屈曲~着座)

介助者は膝関節屈曲により、対象者の重心がくるぶしの2㎝前方からはずれないように股関節と膝関節を屈曲させる。

⑧座位姿勢完成期(臀部が座面に接触~座位安定)

介助者は対象者の臀部が座面が近づいたら、対象者の体幹を前傾させ、大腿後面から座面に着くように座らせる。

介助量が多い方の介助方法

骨盤を支えての介助

下肢・体幹筋力の低下により、肩甲骨からの介助で下肢への荷重や離殿が難しい方は骨盤から介助します。

骨盤が後傾すると膝折れしやすいので、骨盤前傾が維持できるように立位、方向転換を誘導します。

2人での介助

骨盤からの介助で難しい方は、2人で介助する方が対象者の下肢、体幹の筋力を使用しやすいです。

介助方法ですが、1人は正面から両肩甲骨あたりを支えて立ち上がり時の体幹前傾、立位時の体幹伸展を助けます。

もう一人は後ろから両手で殿部を支えて立ち上がり時の骨盤前傾、立位時の骨盤前傾保持を助けることで膝折れを防ぎます。

まとめ

介入時は大変であっても、対象者の身体機能が使えるように介助を続けることで必ず介助量が減ります。

自立支援を目的とした介助では素早く介助することよりも、身体機能が使えるように動作をじっくり待つことが大切に思います。